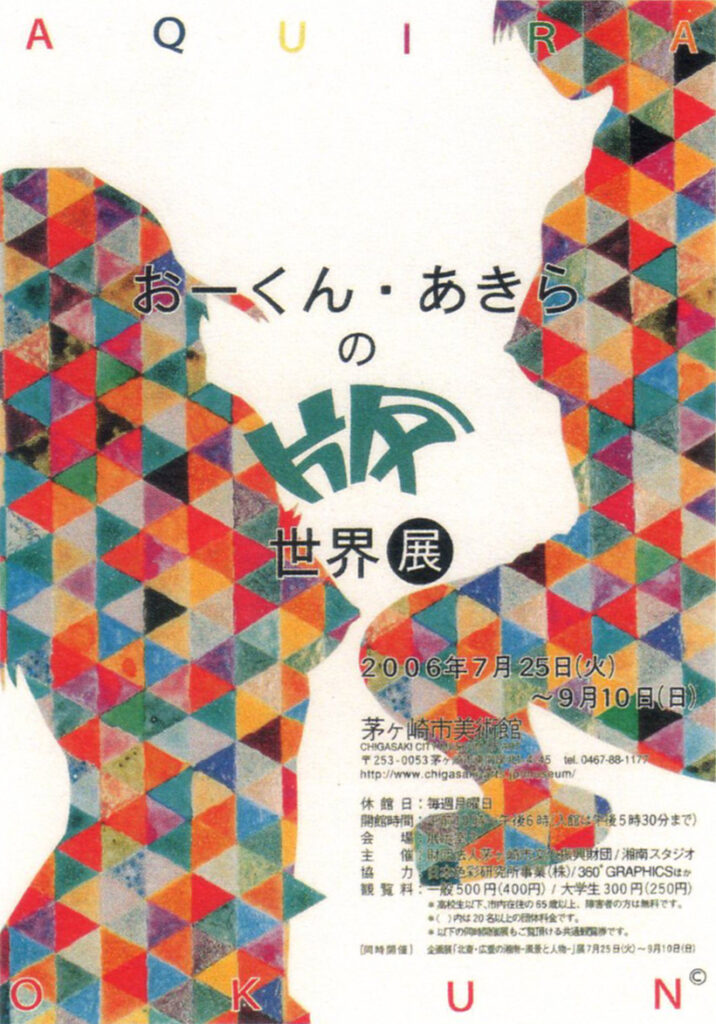

「おーくん・あきら『版』世界」展 2006年 茅ヶ崎美術館

(2006年 桑沢デザイン研究所 研究レポート「版表現研究−茅ヶ崎市美術館企画個展報告」より抜粋)

2006年、財団法人茅ヶ崎市文化振興財団か ら、企画個展の依頼を受けた。今回は2001年 に続く2回目の本美術館での個展で、企画内容 は、同時開催の「北斎・広重展」にあわせて「版 表現」を中心とした作品展示を希望された。

私は版画家ではないので、純粋な版画作品 で美術館の広い空間を充実させる事は不可能 だと考え、依頼受諾を躊躇した。

数日考えた末、思いきり発想の転換をはかっ た。デザイナーとしての自分の仕事を見直し、 「版」とはなんだろう、「版表現」の定義をどう 持っていこうと苦慮した結果、「プリンティング ワーク」のキーワードの範疇で自分の作品をど れだけ展開できるか楽しんでみる事にした。 その後、美術館との打ち合わせの結果、「版」 およびその延長上にあるグラフィック表現や デザインも、広く一般の人々に紹介する事とな り、これまでの本人のデザインワークも展示し た。

(クリックすると画像が大きくなります)

おーくん・あきら(以下OKUN)はこれまでデザインワークにとどまらず、様々な作品を発表してきました。今回は彼の表現活動の中から、「版」表現を中心にその周辺の活動までご紹介します。

エンボス版画、ジークレ版画、木版画のほか、コピーアート、タイル・スクラッチイラストレーションなど約100点の「版」世界です。

OKUNにとって「版」は大切な表現手段の1つです。彼は、「版表現というと木版画、銅版画などを考えがちですが、実は私たちの身の回りには版表現が発展したものがたくさんあります。雑誌、本、ポスター、パッケージなどのオフセット印刷もそうですし、Tシャツのプリントも、コンピュータ出力のデジタルプリントも版表現の「子供たち」と言っても過言ではありません」といっています。

もともと大学で油彩画を学んでいた彼は、デザインの仕事についたことを、「日本の美術界が、表現素材や技法の枠に囚われながらジャンルを分け、制作の歴史を作ってきた事に疑問を持ち、大学時代の専攻であった油彩画を捨てた」のであり、「作り手と受け手、つまりデザイナーとクライアントの関係に潔さを見いだした」と語っています。そして、デザイン表現の感動や楽しさを多くの後輩たちにも伝えたい、との情熱で30年近くデザイン教育にも携わってきました。

OKUNは自身の制作について「新しい作品を作る時、必ず身のまわりに多種多様な素材をばらまき、そこから発信される個性を柔軟な発想をもって料理してきた」、「表現の発想は素材や道具から喚起される」といいます。作品にはそのようなOKUNらしさがあふれています。

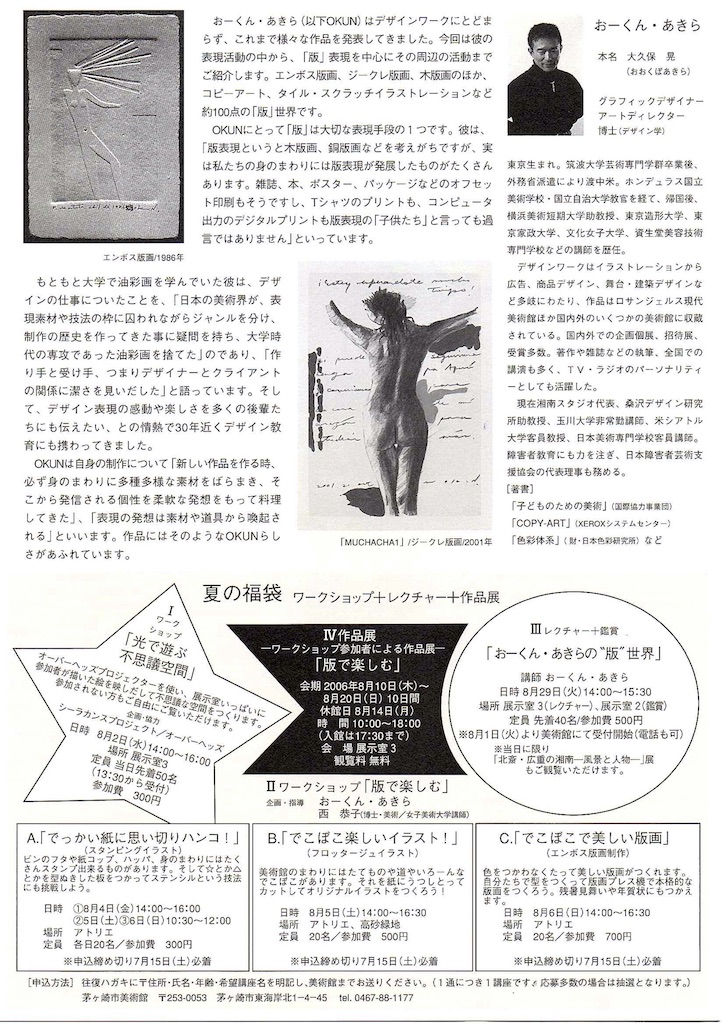

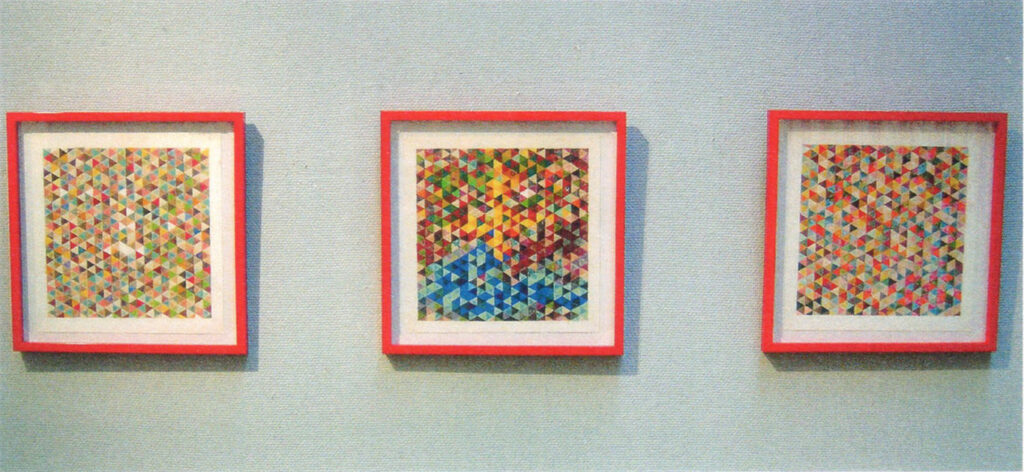

木版画や銅版画で「彫る」・「削る」・「引っかく」という作業は基本的な表現行為になります。その中でも、塗面にスクラッチ(引っかき)を加えて画面に表情をつける表現には独特の心地よい振動が腕首に伝わります。

今回は4色に塗装したタイル表面を、気持ちの良い細い線によりスクラッチして、天使を中心テーマに制作しました。

*以下、各技法説明は、展覧会に掲示された内容である

(クリックすると画像が大きくなります)

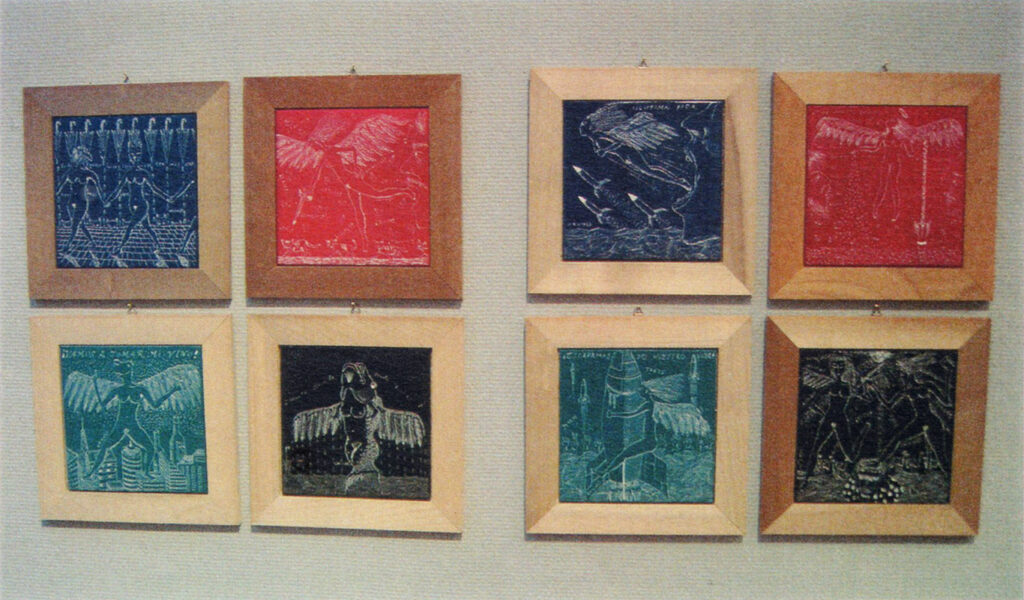

「デジタルプリントは版表現ではない」と批判する人もいます。しかし版表現をプリンティングワークと言い換えるのであれば、現代の社会で、デジタルプリントを外すわけにはいきません。なおかつデジタルプリントを安易な出力行為と考えがちですが、今回オリジナルドローイングと共に出品したジークレ版画はそのオリジナルの色彩を損なわないために、1枚に半日の時間をかけてコンピュータ上で色調整します。これはまさに木版画の版木制作に匹敵する作業だと思います。

(クリックすると画像が大きくなります)

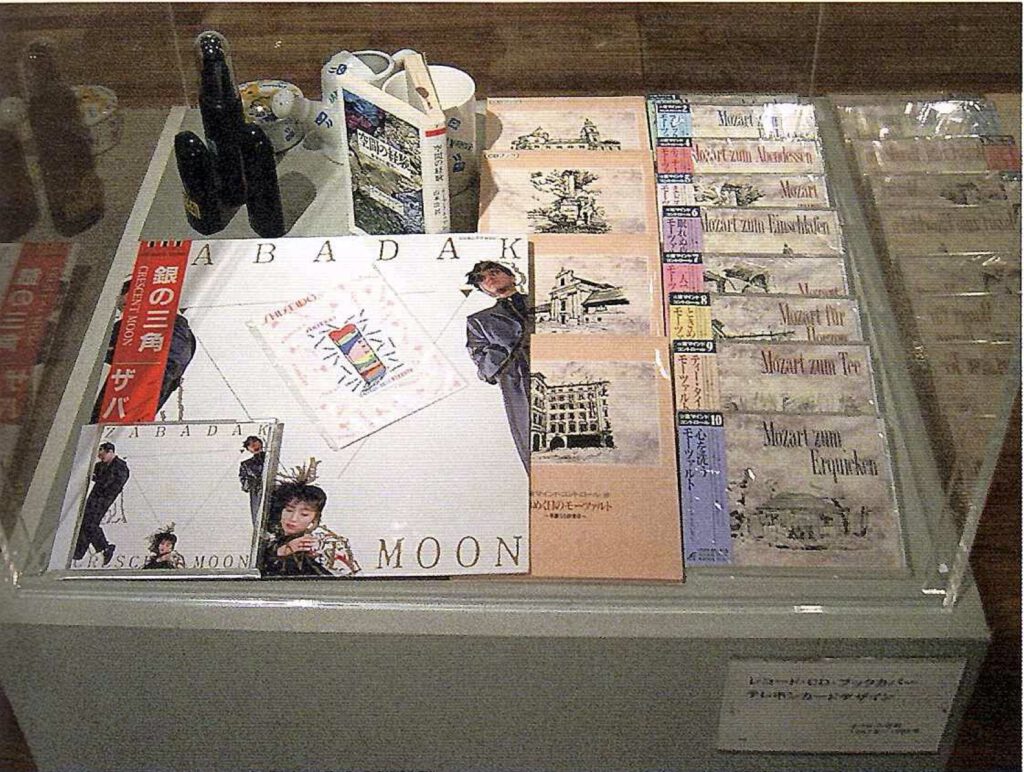

日頃何気なく着用しているTシャツのプリント柄や、文具、携帯電話のボタン表示などの多くの生活雑貨に施された印刷技法は、シルク布からインクを押し出して制作する版表現の応用です。Tシャツやマグカップなどにプリントされたシルクスクリーンの風合いには不思議な手触りも生まれます。

(クリックすると画像が大きくなります)

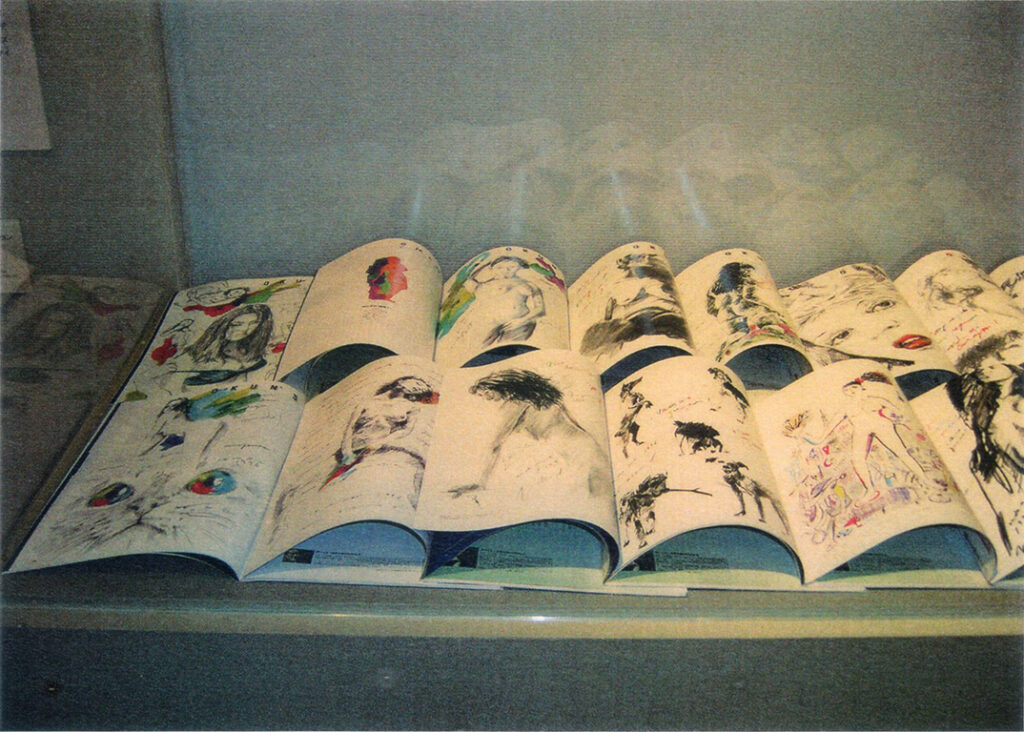

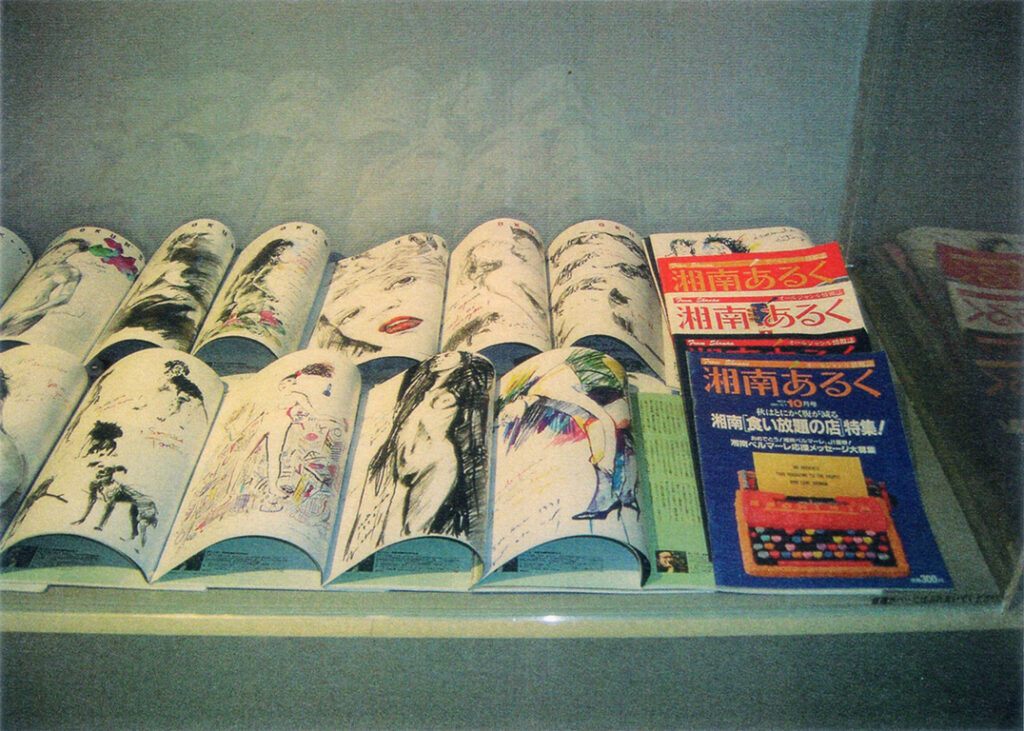

印刷技術が版画にとって変わり、活版印刷からオフセット印刷へと発展してきました。日頃多くの人々が見る本、雑誌やポスターからパッケージデザインまで、プリンティングデザイン、つまり版表現といえます。長年デザイナーとして連載してきたイラストレーションやブックカバーデザインの一端です。

(クリックすると画像が大きくなります)

本来、事務用機器であった複写機を逆手にとって、書類という平面ではなく様々な立体をコピーしてみると、独特の表情を見せてくれました。大学時代に私がいたずらで始めた「コピーアート」はプリントアートのひとつとして認知されてきました。

「アートは誰でも出来る事が大切」という私の哲学がこの作品には溢れています。

(クリックすると画像が大きくなります)

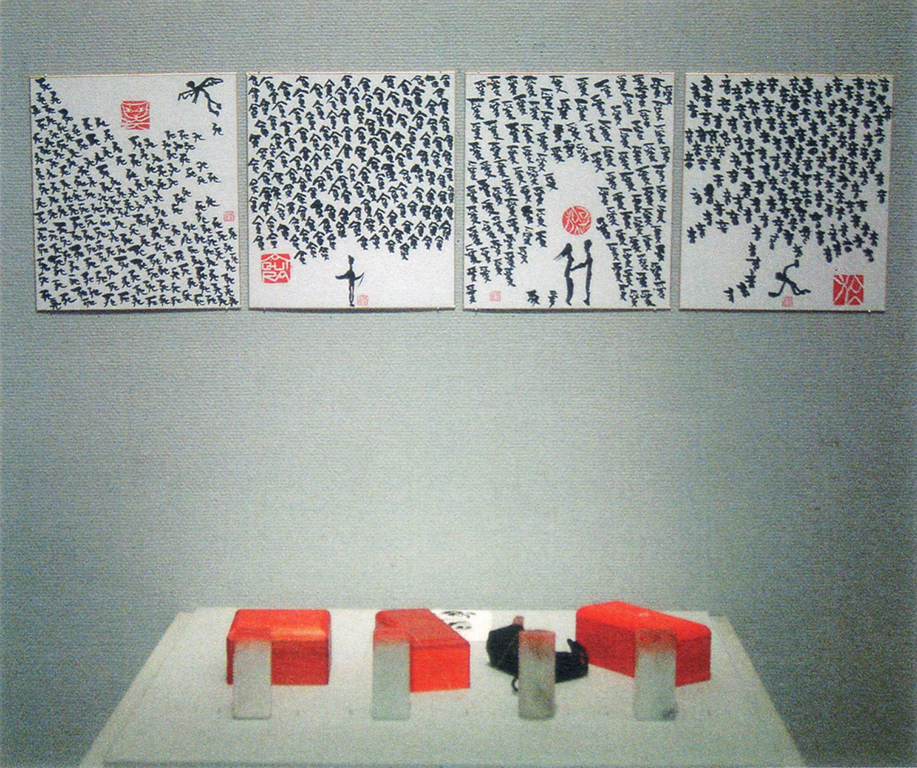

スタンピング…つまり印鑑(ハンコ)の事です。人間は大昔から様々な形に色を付けて押し付け、型を取るのが好きでした。スタンピングは、版画の原点といってもいいでしょう。今回は湘南の海で拾った、色褪せたたくさんの赤いプラスチックの欠片たちに絵の具を付けてスタンプ作業をしてみました。

(クリックすると画像が大きくなります)

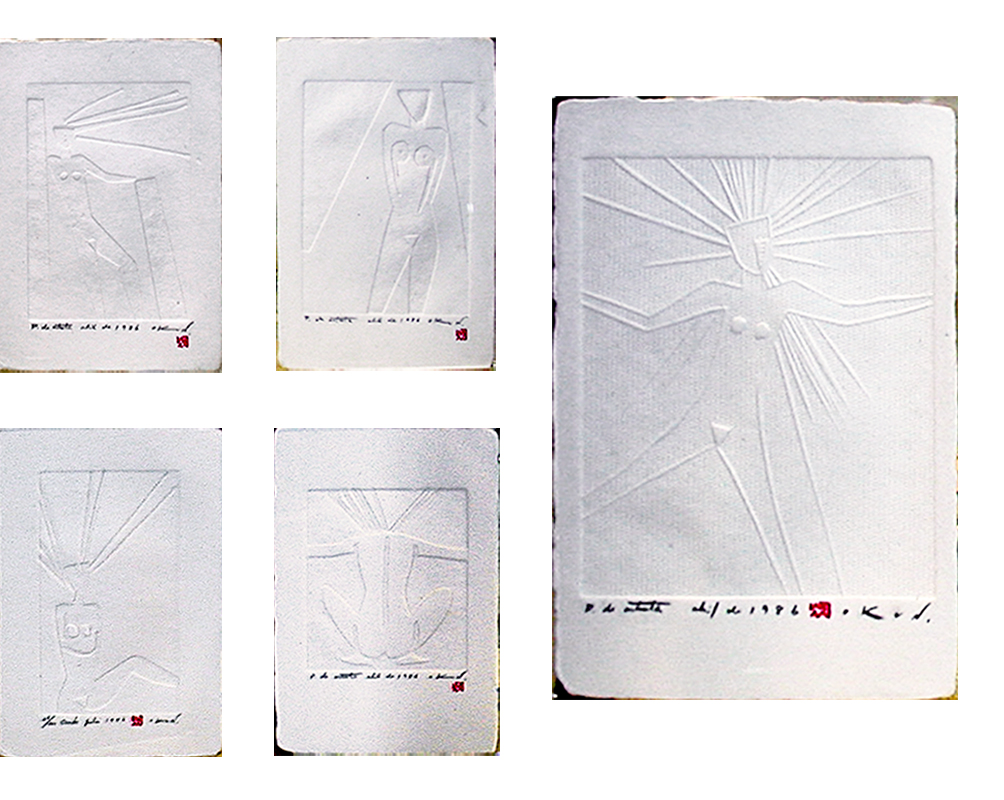

版画というと色が付いているのがあたり前のようですが、色なんかなくても、つまり紙のでこぼこだけでも美しいテクスチャー表現が出来ます。

独自の簡単な版制作により、本来難しいとされてきたエンボス(型押し)版画の制作を可能にしました。

(クリックすると画像が大きくなります)

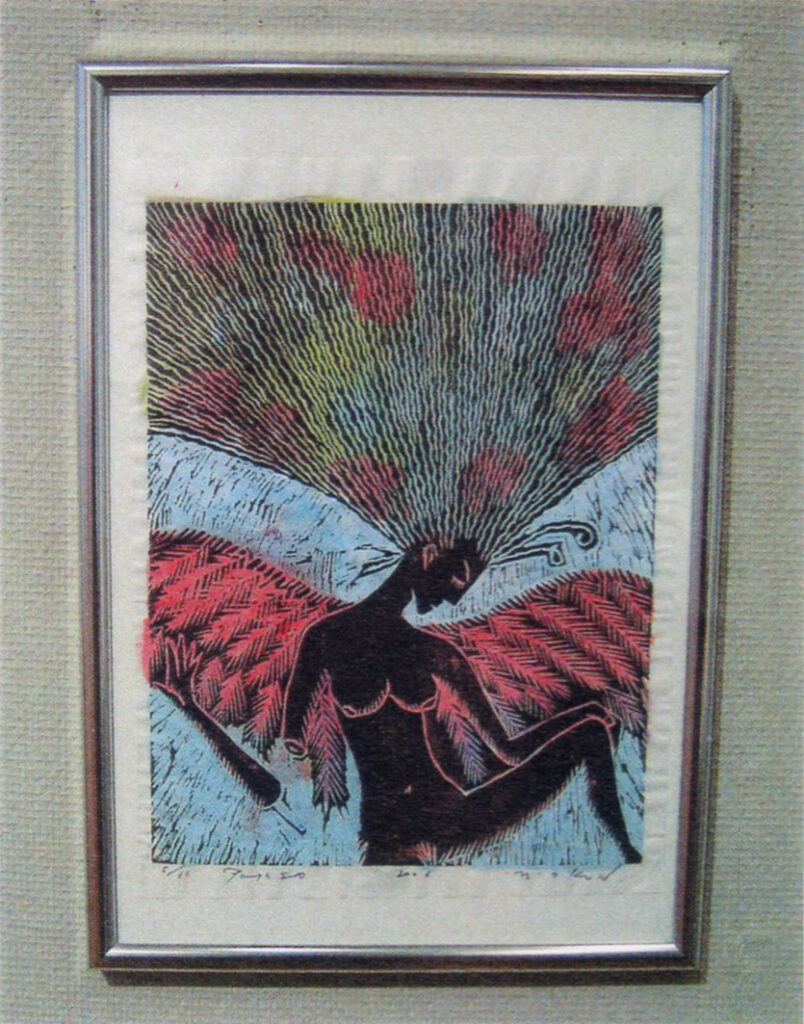

版画用合板を彫刻刀でさくさくと彫り、一色刷りをした後に和紙の裏からアクリル絵の具で彩色しました。

表から直接色をのせるのと違って、ぼんやりとそして優しく品のある配色が版画のラインを引き立てます。この裏彩色は版画家棟方志功も好んで用いた技法です。

(クリックすると画像が大きくなります)

■作りおろし作品

「版表現」の範疇を広げ、「プリンティングワ ーク」として考えた場合、今回の出展内容はコ ピーアート、デジタルプリント、木版画、グラフィ ックデザイン及びその基本表現となるドローイ ング等を考えるに留まっていた。しかし、会場の 広さやタッパを考え、さらに「版表現」の広がり を広く紹介するにはボリュームや印象の上で弱 いと判断し、担当学芸員との打ち合わせの後、 展覧会オープニング2週間前からをメドに今 回の個展用作品を数点制作した。

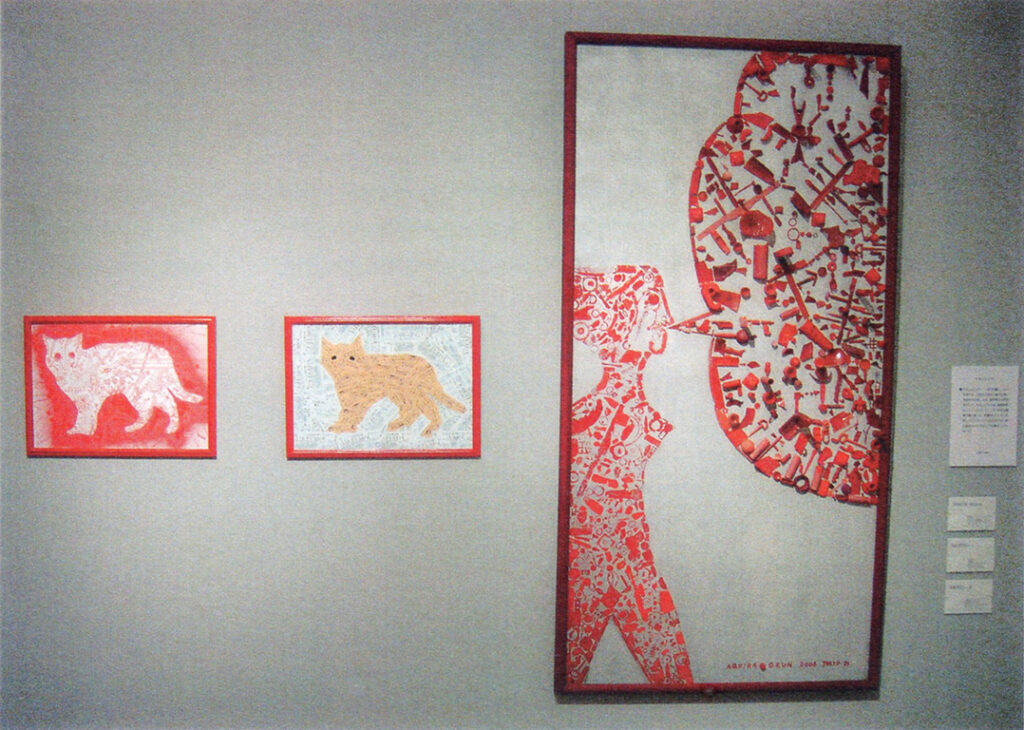

イラストレーションとスタンピング(写真左)

イラストレーションを太さや質感の違うマー カー等で描画し、その上からスタンピングを施 した。全てを同色表現にする事で、描画とスタ ンピングの区別を際立たせた。

コラージュグラフィック(写真中央)

手許に溜ったJRグリーン券を重ね貼りして 制作したイラストレーション。印字された切符 のテクスチャー効果を狙った。

スタンピングとアッサンブラージュ(写真右)

海岸に漂流してきたプラスチック片を同系色 のもので集め、それぞれの一段面をボードに一 回づつスタンピングし、その後そのプラスチッ ク片を決められたシルエット内に貼りこんでい った、虚像 (スタンピング)と実像 (アッサンブ ラージュ)の形体比較を試した。

■展示空間の計画

大展示場2層からなる茅ヶ崎市美術館は1 階スペースが人工照明を中心とした採光によ る展示空間に対して、地下1階スペースは人工 照明+吹き抜け型の自然光を取り込める空間 になっている。

今回、同時開催の「北斎・広重展」 はデリケ ートな作品保管・展示という事もあり、1階会場 で照明を出来るだけ落した形での展示となっ た。1階の重厚な展示空間に対する空間作り と、地下2階の空間の特質を生かして、軽やか で明るい展示空間演出を考えた。 通常、紙媒体の作品展示では自然光からの ダメージを避けるため、トップライトを遮断する 事が多い。また、会期が真夏の強い採光のため 作品の紙焼けが心配されたが、学芸員と合意 の上、展示効果を優先し自然光とピクチャーラ イトの併用で空間を作った。

■ワークショップの連動

公立美術館の大きな使命のひとつとして、そ の美術館の周辺地域への文化あるいは教育の 面での還元という事が重要になってくる。今回 の「版表現」を展示だけでなくワークショップと いう形で、一般の方々に体感してもらう為のワ ークショッププログラムも依頼され、企画、ディ レクション、指導にあたった。ワークショップに ついての詳細は本研究レポート次号に記する事とし、プログラムだけ紹介しておきたい。

ワークショップA (8月4日)

スタンピングイラスト 「でっかい紙に思い切りハンコ」

ビンのフタや紙コップ、ハッパ、身のまわり にはたくさんスタンプ出来るものがありま す。そして☆とかAとかを型ぬきした板を つかってステンシルという技法にも挑戦しよう。

ワークショップB (8月5日)

フロッタージュイラスト 「でこぼこ楽しいイラスト」

美術館のまわりにはたてものや道やいろ ーんなでこぼこがあります。それを紙にう つしとってカットしてオリジナルイラストを つくろう!

ワークショップC (8月6日)

エンボス版画 「でこぼこで美しい版画」

色をつかわなくたって美しい版画がつくれ ます。自分たちで型をつくって版画プレス 機で本格的な版画をつくろう。残暑見舞いや年賀状にもつかえます。

レクチャー+鑑賞(8月29日):

版世界の楽しさを講演、その後展覧会場に て作者本人からの紹介、説明。

※いずれも受講対象年齢等を絞らなかった

「おーくん・あきら『版』世界」展 2006年 茅ヶ崎美術館

写真撮影: 秋山 金一

制作・展示協力: (株)INAX (株)筑摩書房 360° GRAPHICS (株)あぽろん シチズン時計(株) カネボウ(株) 神奈川県 FM埼玉

(財)日本道路公団 (株)旺文社 (株)LOFT 富士ゼロックス(株) コニカミノルタ(株) キヤノン(株) 日本色彩研究所事業(株)